O Último Ato

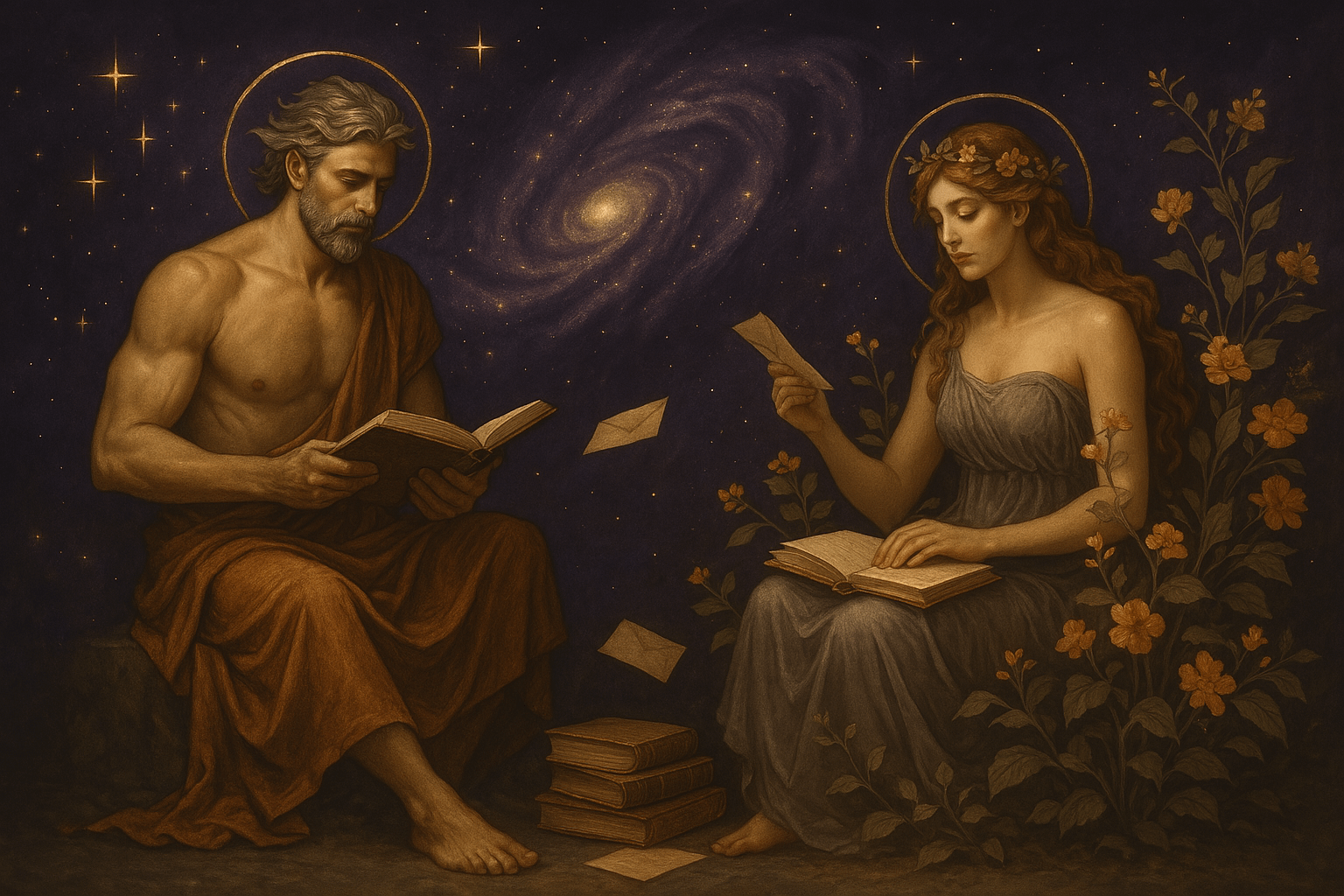

Dizem que as almas mais antigas se escondem nos lugares mais improváveis, e talvez por isso, eu tenha escolhido morar em cima de um antigo cinema abandonado.

Era um prédio melancólico, com cartazes rasgados e cheiro de pipoca que nunca mais estourou. Às vezes, à noite, o vento passava pelas frestas e fazia os pôsteres se moverem, como se os atores ainda quisessem uma última cena.

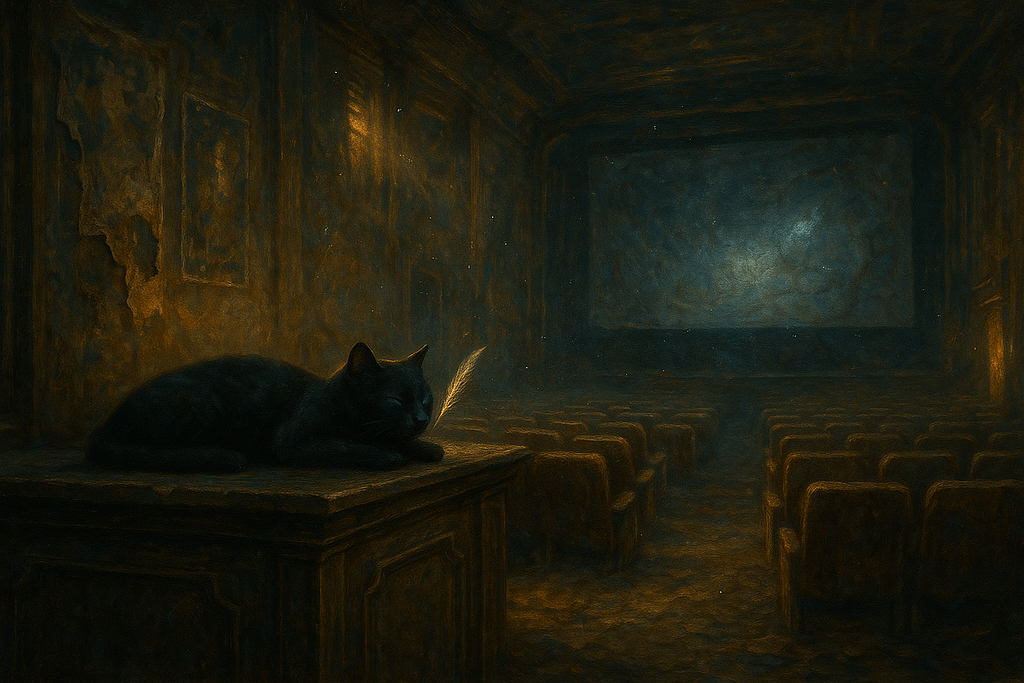

Certo dia, encontrei um gato preto dormindo sobre o balcão de ingressos. Olhos de constelação, com pelo brilhando como um céu estrelar. Dei-lhe o nome de Stitch, porque achei engraçado o contraste entre um bichano enigmático e um personagem fofo da Disney. Ele miou com desdém, e então, nossa convivência começou com uma mistura de ironia e persistência.

As horas no cinema eram lentas, enfadonhas, quase ascéticas. Eu passava os dias vendo poeira dançar nos feixes de luz que atravessavam as janelas. Às vezes, ligava o telão de cinema velho, e imagens antigas surgiam sem som, como lembranças que se recusam a morrer. Um casal trocando aliança e tantas outras imagens felizes. Tudo tão vívido, e ainda assim, tão morto.

Certa noite, o telão acendeu sozinho.

Sem energia, sem explicação.

Um brilho suave, quase opulência.

E lá estavam eles. Os Power Rangers, mas de um jeito… errado.

Os uniformes rasgados, os rostos humanos visíveis e tristes. Um deles chorava. Outro olhava fixamente pra mim. E eu juro que um terceiro moveu os lábios e disse:

“Você ainda acredita em Deus, não é?”

Achei que era um sonho. Um fortuito cruzamento entre minha insônia e a loucura.

Mas Stitch começou a rosnar.

E quando um gato preto rosna, você escuta.

De repente, o telão mostrou uma rua que eu reconheci — a minha.

Eu estava lá, entrando no cinema, vista de fora.

Meu coração bateu com uma força absurda, e senti o ar ficar denso, cheio de angústia.

Então, vi algo atrás de mim na projeção.

Uma sombra. Longa, imóvel.

E quando virei pra conferir, nada. Só luz piscando e o som distante de um filme antigo queimando na roldana.

Nos dias seguintes, comecei a sonhar com sementes. Eram sementes que brotavam de corpos. Gente crescendo de dentro de gente. E cada broto sussurrava palavras como “esperança”, “mudança”, “libertação”, “crença”.

Mas nada daquilo parecia bonito. Era mais como se a vida estivesse cansada de ser vida.

Tentei buscar serenidade, mas o telão ligava sozinho todas as madrugadas.

Mostrava versões minhas. Algumas rindo, outras chorando.

Eu via minha realização se desmanchando em pó.

E quanto mais tentava ignorar, mais eu sentia o cinema respirar.

Stitch desapareceu numa noite chuvosa.

Deixou apenas um tufo de pelos e uma marca no chão que parecia um raio de sol, mas escura (Ironia do destino? Provavelmente!).

Tentei sair do prédio, mas a porta estava travada.

As paredes pareciam pulsar, e ouvi vozes vindo do projetor.

“Você queria libertação, não queria?”

“A busca acaba aqui.”

As imagens no telão começaram a girar em espiral, e vi minha alma multiplicada e distorcida, rindo de mim.

E no meio da risada, uma voz suave, melancólica, diria que quase maternal, disse:

“A resiliência é só a forma educada da ganância.”

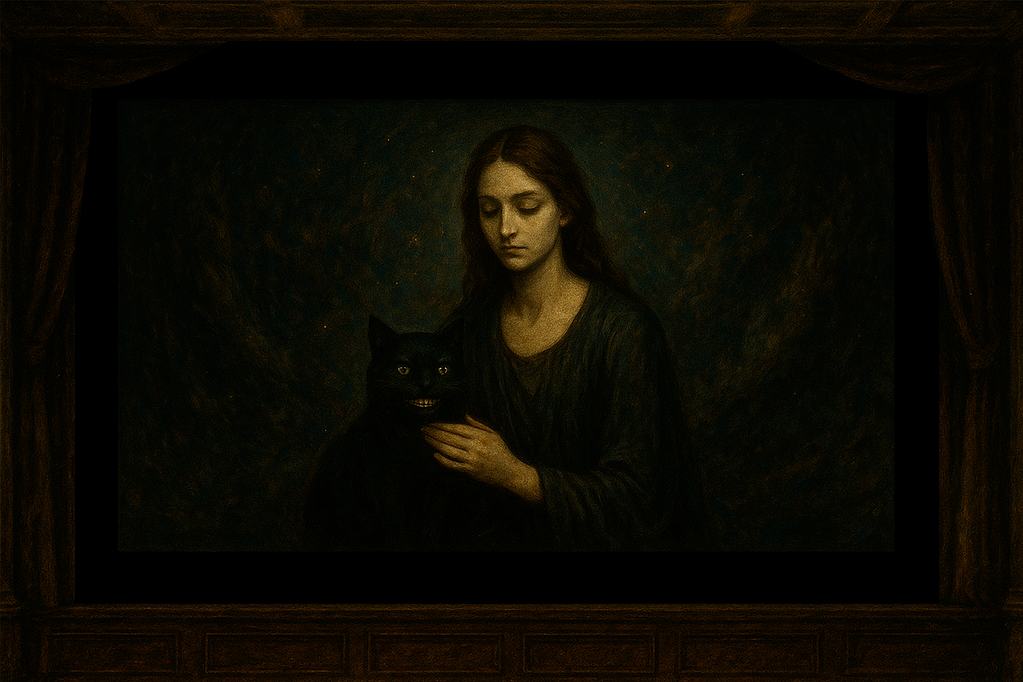

O ar ficou pesado, o teto tremeu, e algo desceu do telão.

Um corpo feito de luz e sombra, com o rosto de Stitch e os olhos de todas as minhas versões.

Eu tentei correr, mas a disposição já me faltava. O medo agora era quase um convite.

O ser sorriu e tocou meu peito com uma pata quente.

“Você pediu pra não acabar. Sentir saudade do que se foi, não adianta”

E naquele toque, tudo se apagou. Quando acordei, o cinema estava cheio novamente.

Mas ninguém parecia perceber que as pessoas nas cadeiras não respiravam.

E lá no fundo, no telão, um novo filme começava.

Estrelando eu, sentada no balcão, acariciando um gato preto que agora sorria com avidez.

Deixe um comentário